Irak, Afghanistan, Libye : le grand retour des insurrections...et des interventions

© STRINGER Source: Reuters

© STRINGER Source: ReutersSymboles de la lutte contre le terrorisme et l'oppression de ces quinze dernières années, ces zones de guerre sont devenues le cauchemar de l'Occident qui semble condamné à y être embourbé sans pour autant parvenir à instaurer une paix durable.

Carte des attaques revendiquées par l’Etat islamique entre juin 2014 et juin 2015 (source : IHS Jane’s Terrorism & Insurgency Centre)

«On a voulu appliquer la démocratie partout en niant les réalités culturelles et politiques locales, de même qu'en pensant que l’envoi de corps expéditionnaires pour des durées limitées suffirait à apporter la stabilité», explique Gérard Chaliand, spécialiste des conflits et auteur du livre Histoire du terrorisme, de l’Antiquité à Al Qaïda.

Trois pays, trois zones de conflits. Malgré leurs différences, les conflits irakien, afghan et libyen ont un point commun : après plusieurs années de guerre et des milliards dépensés, la lutte contre le terrorisme n’a abouti à rien. Pire, les différentes interventions occidentales y ont aggravé la situation.

Résultat : sur ces trois théâtres d’opération supposés clos, les Occidentaux doivent revenir pour soutenir à bout de bras les forces armées locales.

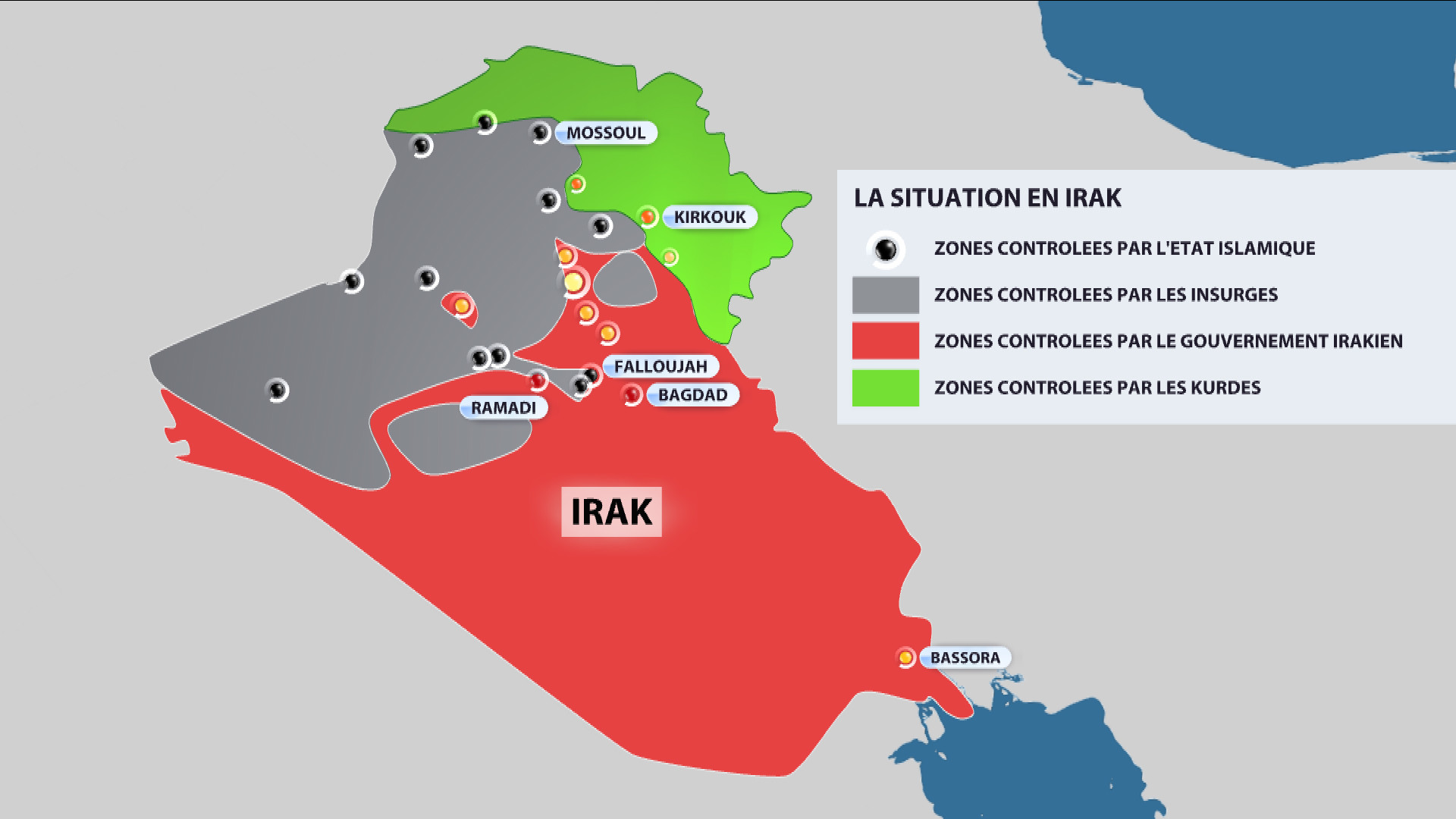

Au vu de l’effort de guerre et des investissements déployés, le bilan est alarmant. En Afghanistan, l’armée nationale Afghane (ANA) peine à contenir les Taliban dont les attaques à répétition soulignent l’échec de la stratégie occidentale et l’impuissance de Kaboul. La Libye est divisée en deux gouvernements et en proie à la violence de milices qui se disputent le contrôle du territoire. Quant à l’Irak, grignoté par l’Etat islamique (EI) et rongé par l’insécurité permanente, certains de ses habitants en viennent à regretter Saddam Hussein.

RT vous propose de revenir sur ces échecs politiques et sur les raisons du réengagement des forces occidentales sur ces trois théâtres d’opération.

Irak : «On peut bombarder des positions mais on ne peut pas bombarder l’idéologie»

L’annonce a sonné comme un aveu d’échec : le 1er décembre dernier, Washington annonçait son intention de déployer une «unité des forces spéciales» pour aider les forces irakiennes et peshmergas (kurdes) à mener des raids contre Daesh sur le terrain.

Leurs missions : «Libérer des otages, collecter des renseignements et capturer des dirigeants» de l’organisation djihadiste. A ce jour, aucune précision sur la taille de ce contingent ni sur son casernement n’a été apportée.

Cette décision n’est pas anodine, car elle marque un retour des forces terrestres américaines en Irak alors qu’Obama s’était toujours évertué à affirmer qu’il ne voulait pas de «boots on the ground» [de soldats au sol].

En effet, les «raids» que cette unité spéciale pourra mener ne cantonneront plus les Américains à l’appui des troupes régulières irakiennes, puisque ces forces spéciales pourront désormais agir «unilatéralement» en Syrie.

Alors, après neuf ans de conflit dont ils ont eu grand mal à s’extraire, 770 milliards de dollars dépensés et un bilan de plus de 100 000 victimes civiles, les Etats-Unis commenceraient-ils une nouvelle guerre en Irak ?

Pour Bassam Tahhan, islamologue et professeur de géopolitique, ces bruits de bottes n’augurent ni un retour en force occidental sur le territoire irakien, ni une victoire sur le terrorisme. «Je ne crois pas aux forces spéciales américaines. Au mieux, ils vont envoyer 200 personnes, comme si ces soldats étaient des supermen capables de faire des miracles ! Dans ces batailles, des milliers de personnes sont engagées…Vous croyez vraiment que quelques centaines d’Américains vont changer quelque chose ? C’est un coup de bluff et c’est aussi une façon de se venger du fait qu’ils n’ont pas pu garder de bases militaires en Irak».

Depuis le départ de leurs troupes en 2012, les Américains avaient remis la sécurité du pays entre les mains des 900 000 soldats irakiens, ne laissant qu’une centaine de soldats chargés d’entraîner les forces irakiennes et un contingent de marines affecté à la protection de leur ambassade.

Avec 60% des Américains hostiles à l’idée d’avoir des troupes au sol, Obama devait officiellement maintenir un discours opposé au déploiement de troupes sur le terrain.

Mais face aux avancées de l’Etat islamique, le président semble contraint de revenir progressivement sur sa politique de retrait total : depuis plusieurs mois, près de 3 500 conseillers militaires et formateurs américains ont déjà été envoyés en Irak pour apporter un soutien discret, tout en restant à l'écart des combats. Selon Jean Dominique Merchet, journaliste spécialisé dans le secteur de la défense, quelques 260 militaires Français seraient également présents en Irak pour former l’armée nationale et les forces Kurdes.

Sans grand succès : «On se demande pourquoi les Américains n’ont gagné aucune bataille jusqu’à maintenant alors qu’ils sont censés intervenir depuis bien plus longtemps que les Russes !», ironise Bassam Tahhan.

Pour ce dernier, les Américains et les Alliés sunnites (dont la Turquie et l’Arabie Saoudite) engagés contre Daesh en Irak et en Syrie mènent un double jeu et feraient semblant de lutter activement contre le groupe djihadiste afin de protéger certains intérêts économiques et stratégiques. «Si Daesh commence à battre en retraite sur plusieurs fronts, c’est grâce à l’intervention Russe. Vu le succès de Poutine, les Américains ont dû suivre. C’est pour cela qu’ils ont récemment intensifié leurs bombardements et que leurs frappes sont plus efficaces. Le jeu de la coalition internationale en Irak a été démasqué par l’intervention Russe !»

© IHS Jane's conflict monitor

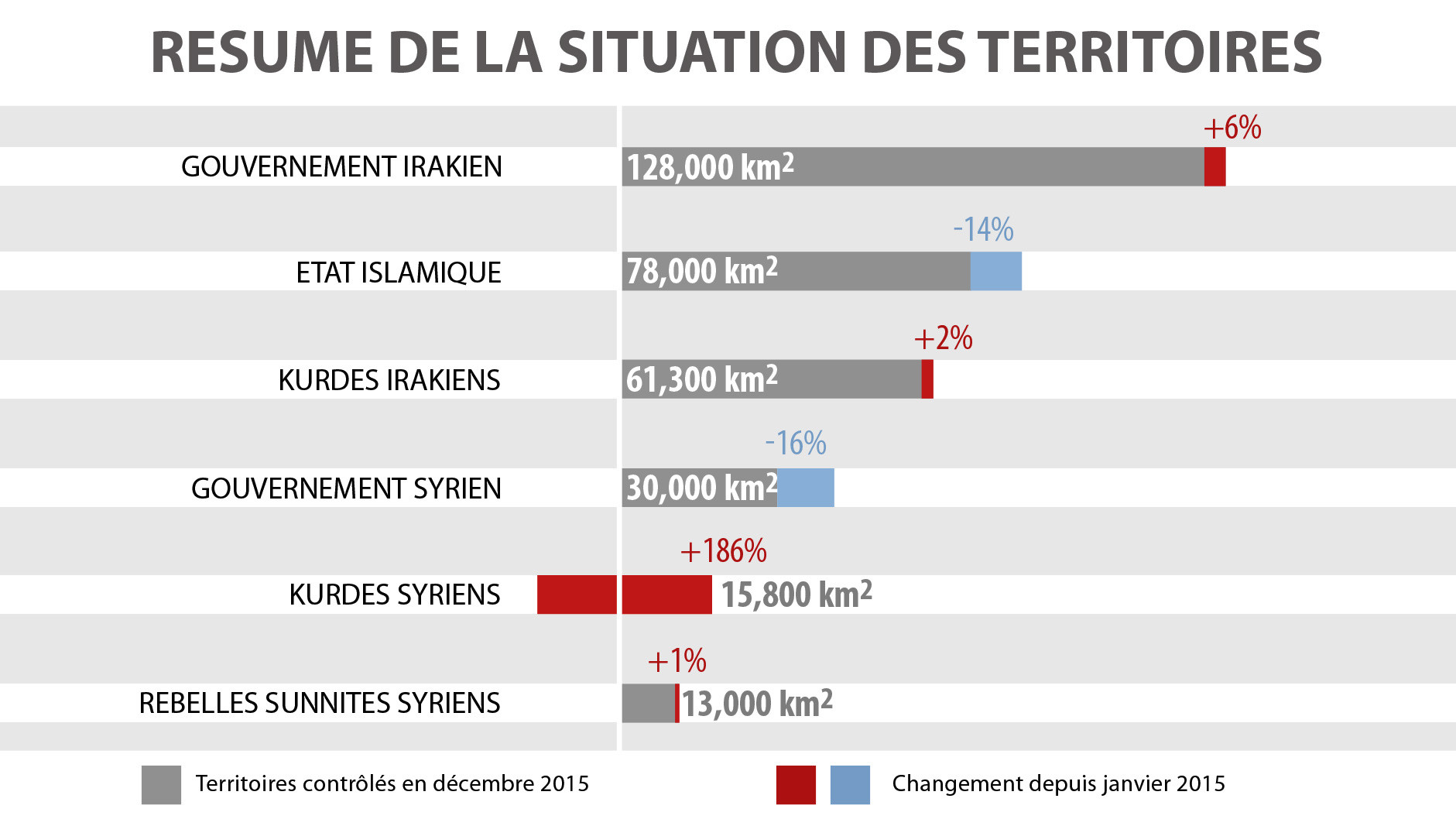

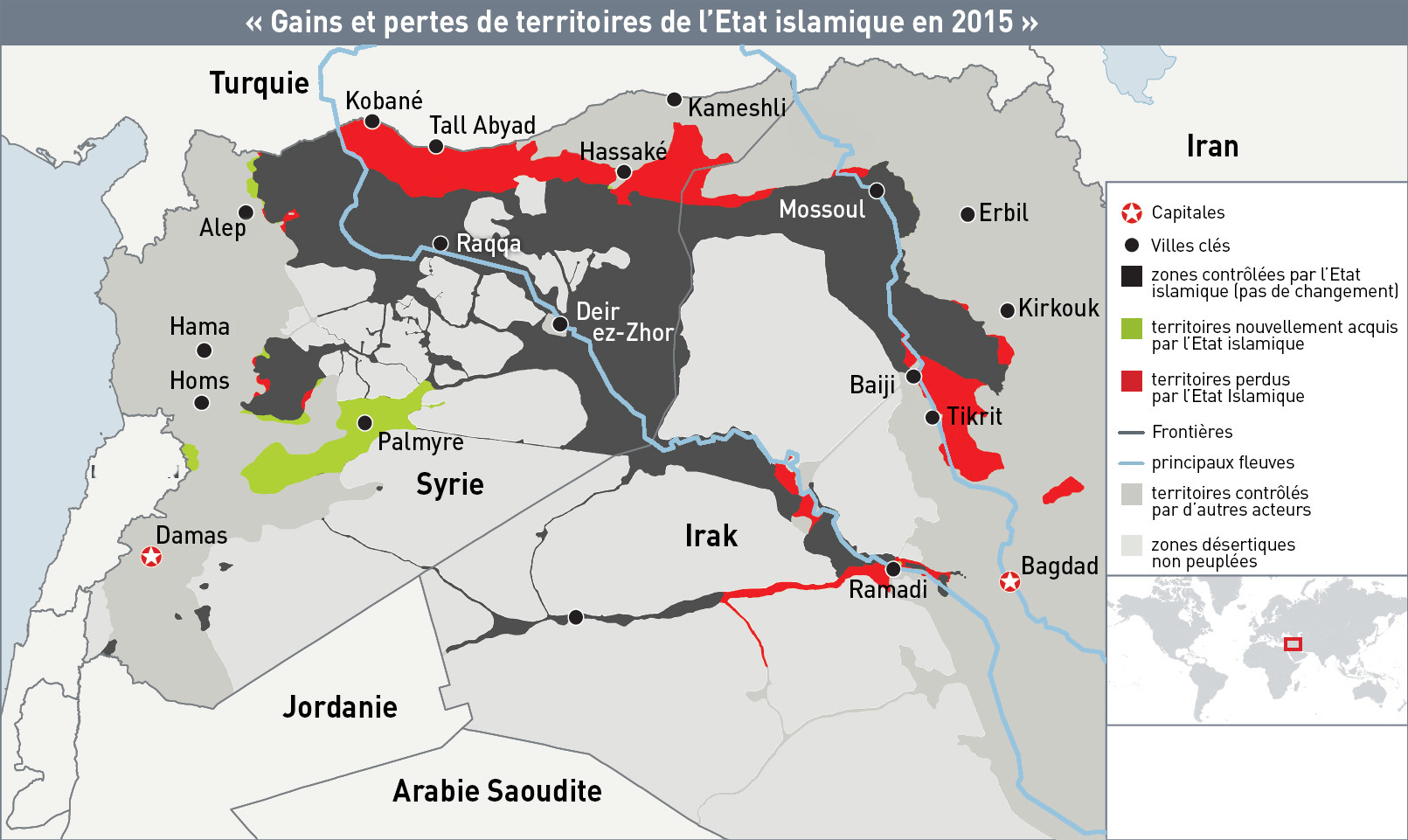

© IHS Jane's conflict monitorSelon le groupe de réflexion Londonien IHS Jane’s, l’Etat islamique aurait en effet perdu 14% des territoires conquis en Syrie et en Irak, soit 12 800 km² entre le 1er janvier et le 14 décembre 2015. Les récentes reprises de Ramadi, Baiji et de la province du Sinjar en attestent.

«Les bombardements ont été très efficaces dans la mesure où ils ont allumé plusieurs fronts en Syrie à la fois contre Daesh, mais aussi contre les autres groupes islamistes», poursuit Bassam Tahhan.

© IHS conflict monitor 2015 IHS 1645133

© IHS conflict monitor 2015 IHS 1645133Pourtant, si l’Etat islamique recule, il n’est pas vaincu pour autant : «L'EI est toujours capable de lancer des attaques à travers l'Irak sans Ramadi, une ville plus importante pour les forces de sécurité irakiennes que pour l'EI», confiait Patrick Martin, analyste de l'Institute for the Study of War de Washington à l’AFP.

En outre, l’absence de frontières entre l’Irak et la Syrie sur les territoires qui sont aux mains de l'Etat islamique permet à l'organisation terroriste de se replier en fonction de la provenance des attaques. «Pour vaincre Daesh, il faut nettoyer la Syrie pour pouvoir ensuite le déloger d’Irak», suggère Bassam Tahhan. «Le problème, c’est qu'une grande campagne militaire permettrait en effet de nettoyer l’Etat Islamique, mais ne réglerait pas pour autant le problème de la radicalisation…», nuance–t-il.

Pour Gérard Chaliand, ces problèmes, dus à l’intervention américaine de 2003, ne sont pas prêts de s’arranger car toutes les mesures prises actuellement pour lutter contre Daesh «ne font que contenir, sans résoudre les problèmes».

«Les Etats-Unis ont déstabilisé non seulement l’Irak mais toute la région en éliminant Saddam Hussein. S’il n’était pas très ragoutant, il avait au moins le mérite de maintenir un certain équilibre. En l’éliminant, les Américains ont bouleversé les rapports entre sunnites et chiites et exacerbé les rivalités entre ces communautés. Ils ont fait erreur politique sur erreur politique ! Washington pensait que la démocratie se suffirait à elle-même et que les pays voisins suivraient l’élan démocratique irakien par effet domino. C’est mal connaître la haine que se vouent ces deux communautés ! Le problème, c’est qu’en réalité, les chiites qui étaient écrasés sous Saddam se sont retrouvés au pouvoir, téléguidés par l’Iran et qu'ils ont voulu se venger sur les Sunnites. Or, ce sont ces Sunnites, qui sont aujourd’hui encore marginalisés, écartés du pouvoir et des postes clés en Irak par le gouvernement du premier ministre chiite Haider al Abadi, qui nourrissent en partie les rangs de l’Etat islamique».

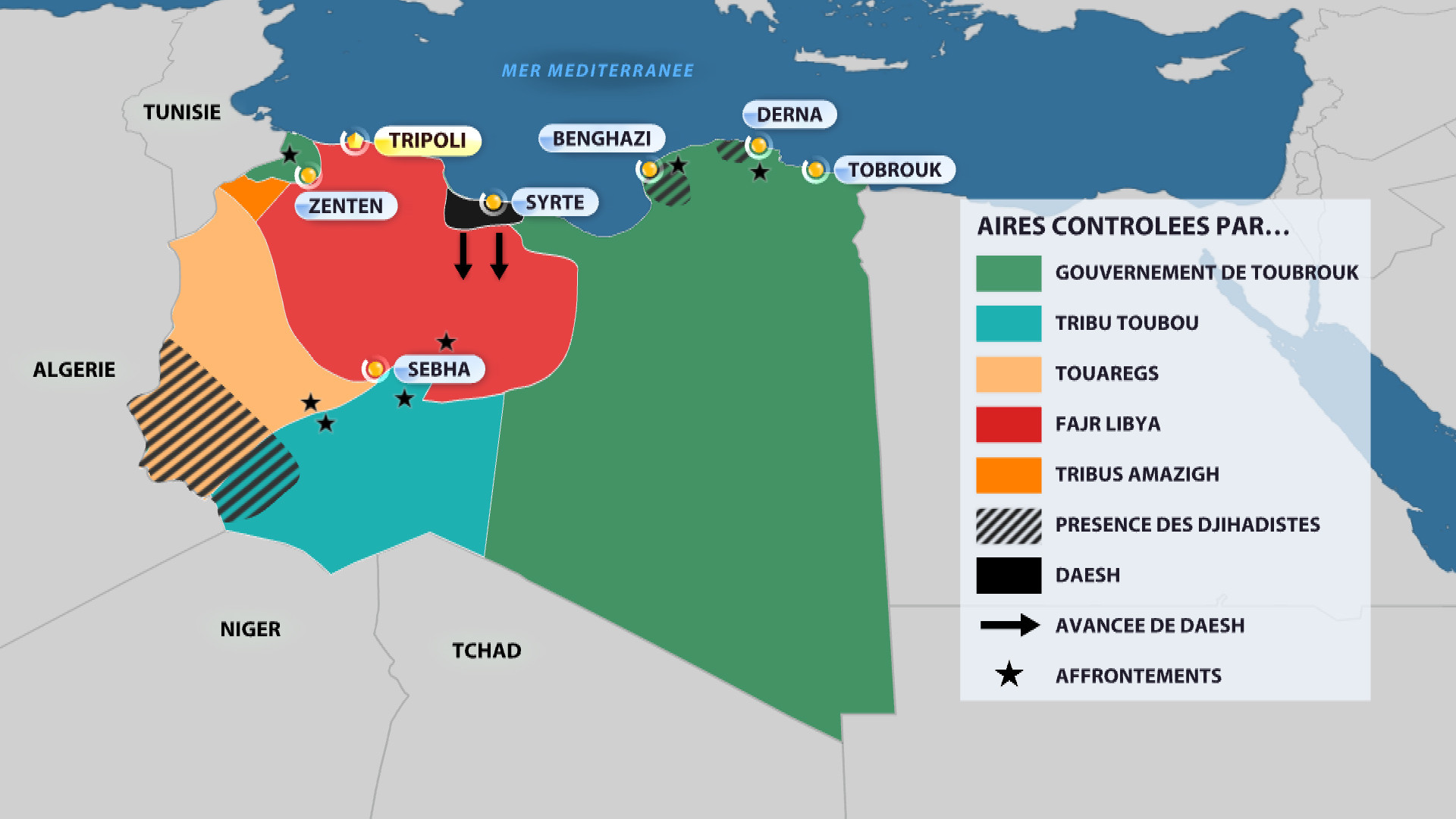

Libye : «Un fiasco complet»

«La main sur le cœur, on s’est débarrassés d’un dictateur, comme si nous n’avions pas soutenus une longue liste de dictateurs au cours des quarante dernières années», ironise Gérard Chaliand.

«Pour moi, c’était une erreur complète de liquider ce régime», poursuit l'intéressé. «Kadhafi n’était pas un saint, mais il avait la situation en mains non seulement au plan local, mais aussi régional. Le résultat, c’est le chaos à l’intérieur de la Libye, mais aussi dans la zone Sahélo-Saharienne (Mali, Niger…) qui, soit dit en passant, incombe à la France», s’inquiète-t-il.

La Libye est sur la sellette. Violence (les combats font rage entre les milices rivales qui se disputent les territoires), chaos, fragilité politique - le gouvernement, scindé en deux entités pendant des mois, s’est résolu à signer à contrecœur un accord de formation d'un gouvernement unique pour la Libye il y a une semaine à peine…

Le pays pourrait en prime devenir une terre d’accueil pour Daesh : l'organisation y contrôle déjà la ville de Syrte, à 450 km à l'est de Tripoli. Les djihadistes pourraient envisager d’en faire une terre de repli si les frappes devaient s’intensifier en Irak et en Syrie.

Face à cette menace grandissante, plusieurs pays envisagent de nouvelles interventions, dont la France. Selon Le Figaro, Paris et Londres prépareraient les plans d’une intervention et tenteraient de mettre sur pied une coalition internationale pour des opérations qui pourraient être lancées dans les six mois.

Ces militaires n'auraient pas de mission de combat mais seraient chargés d'assister et de former les forces légitimes du gouvernement d'union nationale mis en place la semaine dernière. Des commandos seraient également déployés pour cibler les positions de Daesh dans le pays.

Pour Gérard Chaliand, Paris, qui a mené l’intervention qui a renversé Kadhafi est responsable du chaos actuel et ne peut éternellement ignorer ces développements inquiétants.

«Je crois qu’une nouvelle intervention va être inévitable. Il va falloir affaiblir certaines factions, arrêter la coulée d’hommes et d’armes vers la zone Sahélo-Saharienne qui se nourrit des problèmes de la Libye : on ne peut pas régler le problème au Mali de façon isolée ! Il va donc falloir s’organiser pour bombarder. Ça ne va pas résoudre le problème - on ne peut pas le résoudre pour le moment - mais ça va le circonscrire».

Autre difficulté : la France et ses Alliés ont, selon lui, dès le début, manqué d’une stratégie à long terme. «Quand on se lance dans quelque chose comme ça, il faut avoir une idée de ce qu’on va faire après. On ne l’a jamais eue, on n’avait pas l’intention de l’avoir, donc il ne fallait pas y toucher. C’est une erreur que l’on paie déjà, que l’on va payer longtemps, et à laquelle nous n’avons ni les moyens militaires ni économiques de répondre», avertit Gérard Chaliand.

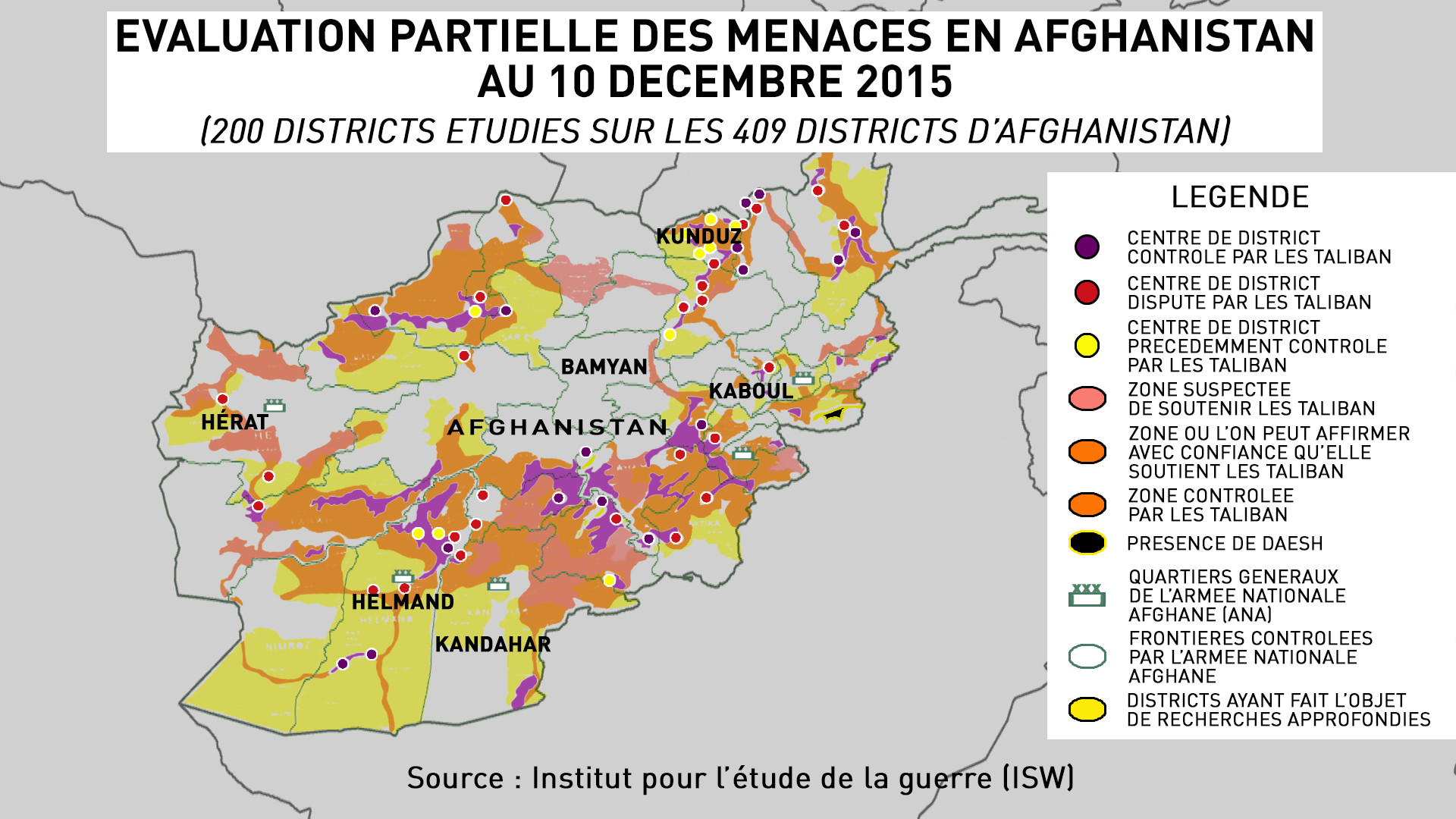

Afghanistan : «Quatorze ans de guerre pour rien»

Un an seulement après la fin de la mission de l'OTAN et le retrait officiel des troupes, les Occidentaux doivent déjà voler au secours des forces afghanes qu’ils étaient censés avoir formées afin de leur permettre de reprendre le contrôle de la sécurité dans le pays.

Selon un rapport publié par le New York Times, les Talibans auraient retrouvé une force comparable à celle qu'ils avaient avant 2001, c’est-à-dire avant l’invasion Américaine et son trillion de dollars dépensés. Le bilan est peu glorieux : plus de la moitié des 34 provinces afghanes risqueraient de tomber aux mains des Talibans et face à l’insécurité, certains officiels Américains ne se déplacent plus qu’en hélicoptère dans Kaboul…

Suite à ces développements inquiétants, le président Obama a renoncé en octobre au retrait total des troupes américaines, annonçant le maintien de 9 800 soldats en Afghanistan pour 2016 afin de venir en aide aux forces Afghanes. En parallèle, Londres a déjà décidé d'envoyer un contingent de quelques dizaines d'hommes dans le Helmand.

A partir de 2017, 5 500 soldats seront maintenus sur un petit nombre de bases, parmi lesquelles Bagram (près de Kaboul), Jalalabad (est) et Kandahar (sud).

Si cela devait ne pas suffir, le chef de la mission de l'OTAN et des troupes américaines en Afghanistan, John Campbell, pourrait demander l'envoi d'un nombre supplémentaire de soldats américains dans le pays.

Après la fin officielle des opérations de combat déclarée il y a un an, cette décision de prolonger une intervention militaire lancée il y a 14 ans apparaît comme un revers pour Obama, élu en 2008 sur la promesse de mettre un terme aux guerres en Afghanistan et en Irak.

«C’est un échec majeur pour les Etats-Unis et leurs Alliés, qui font semblant d’ignorer l’ampleur des problèmes et tentent de cacher la poussière sous le tapis», explique Ahmed Rashid, journaliste pakistanais considéré comme l’un des meilleurs experts mondiaux sur les Talibans. «Ils ont fait 14 ans de guerre pour rien afin de déloger les Talibans et de les remplacer par un président élu !»

Les piqûres de rappel des Talibans, qui montrent qu’ils n’ont pas été vaincus et qu’il serait dangereux de compter sans eux, n’ont pas manqué. Attentats dans les quartiers diplomatiques de Kaboul, assassinat de soldats américains, siège de l’aéroport de Kandahar ou encore reprise de la ville de Kunduz au nez et à la barde de l’armée afghane…

Arrivé au pouvoir suite à un scrutin contesté, le président afghan Ashraf Ghani, dont la candidature était soutenue par l’Occident, fait face à une opposition accrue et à l’échec de sa coalition. Au niveau économique, la situation n’est pas meilleure, incitant des milliers d’Afghans à fuir leur pays.

«Les Taliban profitent des crises politiques et économiques pour en rajouter une couche et montrer qu’au niveau sécuritaire aussi, le pays est aux abois. C’est la faiblesse du gouvernement à Kaboul qui est la source de tout ça», ajoute Ahmed Rashid. L’objectif : faire passer le gouvernement de Kaboul et les forces étrangères pour des incapables et semer la terreur pour donner l'impression qu'ils reprennent le pays alors que l'action des forces armées régulières n'est parvenue ni à les chasser ni à sécuriser le pays.

Suite au retrait massif des forces Occidentales, les barbus ont en effet pour seul adversaire une armée afghane infiltrée, corrompue, mal armée, mal payée et donc peu motivée face aux radicaux. La prise de Kunduz, ville de 300 000 habitants, est particulièrement représentative de cette situation : selon Ahmed Rashid, les Taliban n’avaient que 800 combattants et cela leur a suffi pour humilier 9 000 soldats et les faire battre en retraite !

Le Pentagone lui-même s’inquiète de la dégradation de la situation, faisant état de statistiques alarmistes dans son dernier rapport : 1 000 attaques rien que pour les mois de juin et de juillet dernier et une hausse de 27% des violences envers les forces de sécurité afghanes par rapport à 2014.

Pour ajouter aux difficultés, Daesh tente depuis plusieurs mois une percée en Afghanistan. Selon Reuters, de 1 000 à 3 000 combattants seraient affiliés à l’Etat islamique et la culture de l'opium, nerf de la guerre et immense source de revenus des Talibans, ne faiblit pas. Selon un rapport de l’Organisation des Nations contre le Drogue et le Crime (UNODC), la production potentielle d'opium était estimée à 6 400 tonnes en 2014, avec une hausse de 17% par rapport à 2013, en dépit des programmes d'éradication menés à coup de milliards de dollars par les Etats-Unis.

Les combats acharnés que mènent en ce moment même les Talibans pour récupérer la province du Helmand, fief historique de leur mouvement, n’ont pas juste valeur sentimentale : le Helmand est l'une des principales provinces productrices de pavot du pays, lui-même premier producteur au monde avec plus des trois quarts du marché de l'opium.

Surnommé le «cimetière des empires», l’Afghanistan est connu et redouté pour sa diversité ethnique et pour ses traditions guerrières qui en ont fait une terre hostile pour les envahisseurs et pour quiconque tenterait de soumettre ses 34 provinces à une autorité centralisée.

Les experts interrogés peinent à imaginer des solutions ou des stratégies pour ramener le calme et la concorde dans ces trois pays. Avec la mondialisation de la radicalisation, il ne s’agit plus seulement de gagner des batailles ou de changer les régimes en place pour vaincre le terrorisme. L’échec de ces décennies de guerre et de ces milliards engloutis sur plusieurs théâtres d’opération doit pousser les belligérants occidentaux à se remettre en question.

Pour Gérard Chaliand, le problème principal découle de la méconnaissance de l’ennemi et de notre inadaptation à ses méthodes de combat. «Nous avons d’excellents combattants mais qui ne savent se battre que dans des conflits classiques, c’est-à-dire armée contre armée. Aussi compétentes soient-elles, nos troupes sont totalement démunies sur le long terme pour les conflits asymétriques que nos ennemis nous imposent en Irak, en Afghanistan et en Libye».

Selon lui, «On peut bombarder des positions mais on ne peut pas bombarder l’idéologie». Bassam Tahhan et Ahmed Rashid sont du même avis : prétendre imposer des régimes et gagner des guerres avec des troupes étrangères, d’une religion différente, ne connaissant ni la langue ni les traditions du pays où elles interviennent est illusoire.